Bildung braucht Vision

Wie muss Bildung gestaltet sein, damit Menschen in einer Welt voller Krisen, Umbrüche und Unsicherheiten selbstbestimmt leben und handeln können?

Unsere Antwort

In unserer wissenschaftlich fundierten Expertise „Bildung braucht Vision – Zukunftsbildung in Kita und Grundschule gestalten“ haben wir versucht darauf eine Antwort zu formulieren.

Wir denken Bildung konsequent von der Zukunft unserer Gesellschaft her – nicht von bestehenden Strukturen mit ihren tagesaktuellen Problemen. Über 50 Expert:innen aus Zukunfts-, Bildungs- und Transformationsforschung haben mit ihrer Expertise zur Entwicklung der Vision beigetragen. In einem digitalen Beteiligungsprozess wurde das Zukunftsbild gemeinsam mit Praxis, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft geschärft.

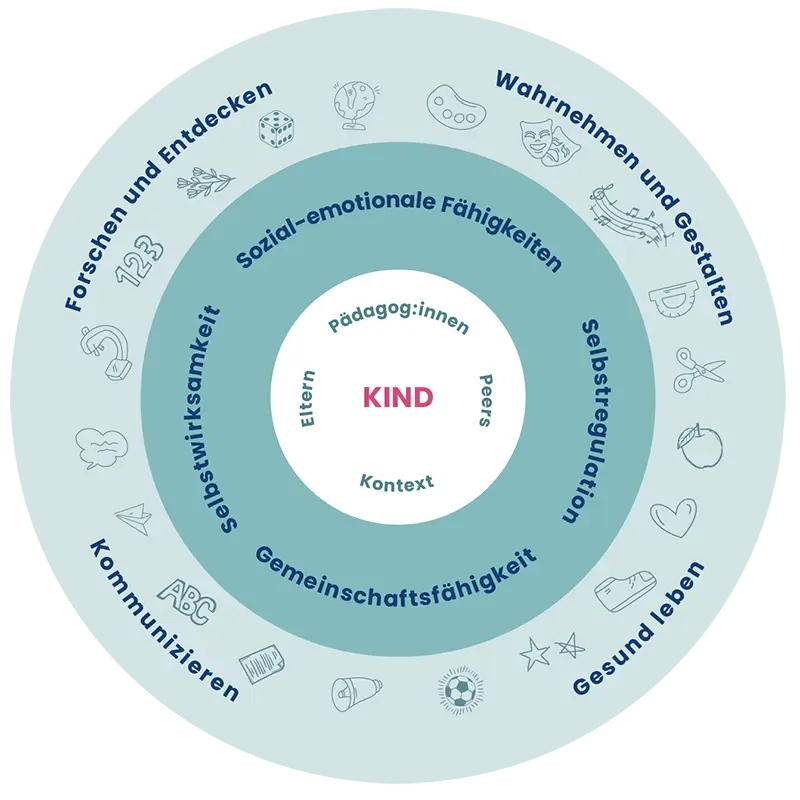

Im Zentrum stehen vier Zukunftskompetenzen: sozial-emotionale Fähigkeiten, Selbstregulation, Selbstwirksamkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und vier zukunftsrelevante Bildungsbereiche: Gesund leben, Kritisches Denken, Ästhetische Bildung und Kommunikation. Diese Kompetenzen stärken Kinder in ihrer Entwicklung und befähigen sie, ihre Welt in Zukunft aktiv und verantwortlich mitzugestalten.

Downloads

Hier finden Sie die ausführliche Version zum Download.

Unsere Welt 2050

Was bringt die Zukunft? Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen. Bereits heute sind die großen Veränderungen, die die Welt von morgen wesentlich beeinflussen werden, spürbar. Doch wie wird die Welt im Jahr 2050 aussehen? Anstehende bekannte Entwicklungen, wie beispielsweise der Klimawandel oder Konflikte und Kriege, lassen sich dabei als „Treiber“ bezeichnen, die wir als Individuen wenig beeinflussen können und die möglicherweise unberechenbare Verläufe zeigen. Andere Entwicklungen wie die Energiewende oder unsere ganz persönlichen Lebenswelten können wir als einzelne Personen sehr viel mehr aktiver gestalten und unseren Beitrag zum Gelingen leisten.

Die nachfolgenden Transformationen haben wir auf Basis von Literaturrecherchen und leitfadengestützten Interviews identifiziert. Der Schwerpunkt liegt auf den Entwicklungen für Deutschland, wobei sich manche Entwicklungen global auswirken und umgekehrt. Auch sind einige der Entwicklungen miteinander verwoben und können sich gegenseitig beeinflussen, wie beispielsweise der Klimawandel und Migrationsbewegungen. Diese Auflistung soll einen Überblick über die zentralen Transformationen ermöglichen, um dadurch eine Vorstellung über mögliche Zukünfte zu erhalten. Da die Zukunft immer schneller und unvorhersehbarer anders wird, betrachten wir diese Darstellung als den aktuellen Stand unseres Irrtums.

Zukunftsgeschichten

Strukturwandel, Klimawandel, Technologietransformation, demografischer Wandel – unsere Gesellschaft steht vor enormen Herausforderungen. Wie diese im Jahr 2050 aussehen könnten, zeigen unsere Zukunftsgeschichten.

Menschen 2050

Unsere Welt wird sich wandeln. In welcher Welt die Kinder von heute im Jahr 2050 leben werden, kann niemand mit Gewissheit sagen. Sicher ist jedoch, dass sie die unterschiedlichsten Kompetenzen benötigen werden, um mit den Herausforderungen und Veränderungen konstruktiv umgehen zu können. Die fiktive Zukunftsgeschichte von Sophia macht dies deutlich:

Sophia, 32, geht die dunkle Straße zu ihrer Wohnung entlang. Bereits seit einigen Jahren investiert die Kommune nicht mehr ausreichend in die Straßenbeleuchtung – es leben hier zu wenig junge Menschen wie sie, die noch regelmäßig das Haus verlassen. Wo sollten sie auch hin? 55 Jahre ist das Durchschnittsalter in ihrem Ort. Unsere Region stirbt, schießt es ihr nicht zum ersten Mal durch den Kopf. Seit Jahren verfolgt sie die Nachrichten über die immer weiter sinkenden Einwohnerzahlen. Manchmal droht sie zu verzweifeln und fragt sich dann, ob es sich überhaupt noch lohnt, für ihre Region zu kämpfen. Die immer längeren Hitzewellen machen es nicht leichter positiv zu denken. Sophia macht sich wegen des fortschreitenden Klimawandels große Sorgen, auch körperlich macht er ihr zu schaffen. Aber ihr soziales Umfeld gibt ihr Kraft und sie hat schon früh gelernt, dass die Dinge sich durch Pessimismus nicht zum Besseren wenden. Es sind die kleinen Erfolge, die sie immer wieder bestärken.

„Wir bleiben hier!“, die Initiative, die sie für den Erhalt des Ortes und der regionalen Infrastruktur mit zwei Freunden gegründet hat, hat regen Mitgliederzulauf. Gemeinsam haben sie ein Forum zur partizipativen Stadtentwicklung eingerichtet, aus dem schon tolle Projekte entstanden sind. Erst letzte Woche konnten sie erfolgreich Mittel für den Erhalt des einzigen Cafés im Ort einwerben. Das macht sie wirklich glücklich! Und auch die Wertschätzung, die sie von ihrer älteren Nachbarin für den wöchentlichen Einkaufsdienst erfährt, schenkt ihr Mut. Tief in sich drin ist sie sich sicher: Sie, Sophia, macht den Unterschied, sie kann etwas verändern – auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, die ihr eigenes und das Leben ihrer Mitmenschen lebenswerter machen.

Wir sind davon überzeugt, dass wir Kinder so früh wie möglich auf eine Welt im Wandel vorbereiten müssen.

Im Folgenden beschreiben wir Kompetenzen, Fähigkeiten und Bildungsbereiche, die für den Umgang mit zukünftigen Veränderungen und Herausforderungen von zentraler Bedeutung sind, ihre Rolle in der kindlichen Entwicklung sowie ihre Bedeutung für die Kita und die Grundschule der Zukunft.

Zukunftskompetenzen

Sophia packt mit an: Gemeinsam mit Freund:innen hat sie eine Initiative zur Stadtentwicklung gegründet und hilft ihrer Nachbarin beim wöchentlichen Einkauf. Dies ist nur möglich, weil sie ihre Frustration, Wut und Verzweiflung in positive Handlungen umgewandelt hat, die den sozialen Zusammenhalt stärken.

Sozial-emotionale Fähigkeiten umfassen das Erkennen und Steuern eigener Gefühle, das Einfühlen in andere und das angemessene Verhalten in sozialen Situationen. Sie sind eng mit der Selbstregulation verknüpft und bilden die Grundlage für gelingende soziale Interaktionen und zwischenmenschliche Beziehungen.

Warum ist dies eine Zukunftskompetenz?

Sozial-emotionale Fähigkeiten sind entscheidend dafür, wie Menschen mit den Herausforderungen einer komplexen, digitalen und gesellschaftlich vielfältigen Welt umgehen. Wer in der Lage ist, Emotionen zu regulieren, empathisch zu handeln und konstruktiv mit anderen zusammenzuarbeiten, kann nicht nur persönliche Krisen besser bewältigen, sondern auch aktiv zum sozialen Zusammenhalt und zur Gestaltung einer nachhaltigen, demokratischen Gesellschaft beitragen. Sozial-emotionale Kompetenzen sind somit zentrale Zukunftsfähigkeiten – für gelingende Beziehungen, beruflichen Erfolg und gesellschaftliche Teilhabe.

Was bedeutet das für Kita und Grundschule?

In einer Kita und Grundschule, die Kinder auf eine Welt im Wandel vorbereitet, spielt die Förderung von sozial-emotionalen Fähigkeiten eine zentrale Rolle. Kinder lernen den Umgang mit Emotionen, Empathie und Perspektivenübernahme durch Interaktionen mit Gleichaltrigen und das Verhalten der Erwachsenen in ihrem Umfeld. Perspektivübernahme wird eingeübt, indem Erwachsene zeigen, wie sie sich in andere hineinversetzen. Regeln für ein gutes Zusammenleben werden aufgestellt und eingehalten. Soziale Konflikte werden bewusst mit der Gruppe der Kinder reflektiert. Erwachsene sind durch ihr Verhalten Vorbild für die sozial-emotionalen Fähigkeiten der Kinder. Geschichten, Rollenspiele und Kooperationsspiele sind wertvolle Methoden, um diese Fähigkeiten spielerisch zu erproben und zu vertiefen.

Schon längst hätte Sophia die Segel streichen und wie ihre Freund:innen in die Großstadt ziehen können. Nicht immer war es leicht, ihre Initiative „Wir bleiben hier“ auf den Weg zu bringen. Ihr hat aber geholfen, sich selbst klare Ziele zu setzen und diese immer wieder anzupassen – auch wenn das nicht immer leicht war.

Selbstregulation umfasst die Steuerung der eigenen Gedanken, Gefühle und des eigenen Verhaltens. Dazu gehören die Kontrolle der eigenen Emotionen, die Gestaltung positiver zwischenmenschlicher Interaktionen, die Vermeidung unangemessener Verhaltensweisen sowie die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen. Selbstregulation wirkt auf verschiedenen Ebenen – motorisch, physiologisch, sozial-emotional, kognitiv, verhaltensbezogen und motivational.

Warum ist dies eine Zukunftskompetenz?

Eine gut entwickelte Selbstregulation ist eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft. Sie ermöglicht es Menschen wie Sophia, trotz widriger Umstände, herausfordernden Situationen zu begegnen. Eine gute Selbstregulation hilft dabei, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Sie spielt eine zentrale Rolle für die psychische Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden in einer Welt, die möglicherweise von erhöhtem Stress und Unsicherheit gekennzeichnet ist. Selbstregulation ermöglicht es, soziale Konflikte konstruktiv zu lösen und stärkt die zwischenmenschlichen Beziehungen. Morgenkreis, oder bei der Projektarbeit. Spiele bieten einen niederschwelligen Zugang und Kindern einen geschützten Rahmen, diese Fähigkeiten zu üben. Situationen, die kurzfristige Belohnung zugunsten eines längerfristigen Ziels zurückstellen, wirken positiv auf die Entwicklung der Selbstregulation.

Was bedeutet das für Kita und Grundschule?

Eine Kita und Grundschule der Zukunft sollte eine Umgebung schaffen, in der Selbstregulation gezielt entwickelt wird. Dies geschieht durch spielerische, alltagsnahe Methoden, die Kindern helfen, ihre Impulse zu kontrollieren, flexibel zu denken und aufmerksam zu bleiben. Diese Fähigkeiten sind essenziell für ihre zukünftige psychische Gesundheit, soziale Teilhabe und Bildungserfolge. Grundsätzlich gilt: Jede Interaktion, jede zeitliche und räumliche Struktur und jedes pädagogische Angebot – ob Morgenkreis oder Wochenplanarbeit – kann zur Förderung der Selbstregulation beitragen. Spiele bieten einen niederschwelligen Zugang und Kindern einen geschützten Rahmen diese Fähigkeiten zu üben. Situationen, die kurzfristige Belohnung zugunsten eines längerfristigen Zieles zurückstellen, können zur Entwicklung der Selbstregulation beitragen. Darüber hinaus konnten umfangreiche Programme zur Förderung verschiedener Aspekte der Selbstregulation, die beispielsweise wiederholtes Üben von förderlichen Handlungen oder eine schrittweise Erhöhung der Anforderungen an die Fähigkeiten der Kinder enthalten, die Selbstregulation von Kindern erhöhen.

Sophia zeigt Engagement für die Initiative, die sie für ihre Region gegründet hat. Die positiven Rückmeldungen aus ihrem Umfeld und kleine Erfolge bestärken sie darin, weiterzumachen. Sie glaubt fest daran, dass auch kleine Veränderungen einen Unterschied machen und kämpft für eine lebenswerte Zukunft. Dies gelingt, weil Sophia davon überzeugt ist, die Fähigkeiten zu besitzen, die sie braucht, um Herausforderungen zu meistern und ihre Lebenswelt aktiv zu gestalten.

Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, die Fähigkeiten zu besitzen, eine bestimmte Aufgabe, ein Ziel oder eine Herausforderung erfolgreich zu meistern Sie hängt eng mit dem Selbstkonzept zusammen, das Überzeugungen über die eigenen Stärken und Schwächen umfasst. Das Selbstkonzept orientiert sich an vergangenen Erfahrungen, während die Selbstwirksamkeit in die Zukunft gerichtet ist. Ein positives Selbstkonzept ist eng mit der Selbstwirksamkeit verbunden.

Warum ist dies eine Zukunftskompetenz?

Positive Selbstüberzeugungen sind wichtig, um mit Herausforderungen in der Zukunft gut umzugehen. Indem Kinder lernen, an ihre eigenen Fähigkeiten zu glauben, legen sie die Grundlage für eine positive und resiliente Entwicklung. Eine hohe Selbstwirksamkeit kann ein wichtiger Resilienzfaktor sein und die Kinder von heute dabei unterstützen, schwierige Lebensumstände in der Zukunft zu bewältigen.

Was bedeutet das für Kita und Grundschule?

Wenn Kinder lernen, Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, steigert dies ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und baut Hemmschwellen ab. Kinder entwickeln Selbstwirksamkeit, wenn sie mit Aufgaben konfrontiert werden, die ihren Fähigkeiten entsprechen oder sie leicht herausfordern. Durch das erfolgreiche Bewältigen solcher Herausforderungen entsteht ein Gefühl von Kompetenzerleben, dass die Selbstwirksamkeit steigern kann. Pädagogische Fachkräfte unterstützen diesen Prozess gezielt, indem sie den Entwicklungsprozess begleiten, geeignete Aufgaben stellen und förderliches Feedback geben.

Anstatt sich nur über Probleme zu beklagen, packt es Sophia an. Sie übernimmt Verantwortung und gründet gemeinsam mit anderen eine Initiative, um sich aktiv an der Stadtentwicklung zu beteiligen. Das gemeinschaftliche Engagement und demokratische Aushandlungsprozesse stärkt die Mitglieder der Initiative. Durch das aktive Handeln erlebt Sophia sich als handlungsfähigen Teil der Gesellschaft.

Gemeinschaftsfähigkeit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, mitzugestalten und respektvoll mit anderen umzugehen. Sie zeigt sich in der Bereitschaft, sich aktiv in gesellschaftliche Prozesse einzubringen und andere Perspektiven anzuerkennen. Ein wesentlicher Teil davon ist die Demokratiefähigkeit – also die Fähigkeit, eigene Standpunkte zu vertreten, Informationen kritisch zu beurteilen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden.

Warum ist dies eine Zukunftskompetenz?

In einer komplexen, vielfältigen Welt ist Gemeinschaftsfähigkeit zentral. Sie bedeutet, respektvoll zusammenzuleben, Verantwortung zu übernehmen und aktiv mitzuwirken. Auf demokratischen Werten wie Gleichberechtigung, Mitbestimmung und Toleranz basierend, stärkt sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und befähigt Menschen, Zukunft verantwortungsvoll mitzugestalten.

Was bedeutet das für Kita und Grundschule?

Gemeinschaftsfähigkeit steht im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit in einer zukunftsorientierten Bildungseinrichtung. Sie entwickelt sich durch gelebte Partizipation, demokratische Erfahrungen und ein respektvolles Miteinander im Alltag. Kinder erleben frühzeitig, wie sie Verantwortung übernehmen, Meinungen reflektieren und an demokratischen Prozessen teilhaben können. Entscheidend ist, ihnen echte Mitbestimmungsmöglichkeiten zu geben und sie aktiv in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. In einer Zukunfteinrichtung ist Partizipation im Alltag der Kinder prinzipiell verankert – beispielsweise, wenn gemeinsam entschieden wird, wohin der nächste Wandertag geht oder welche Regeln beim Essen gelten. Kinder erleben, dass ihre Stimme zählt und dass gemeinschaftliches Kompromiss-Finden ein essenzieller Bestandteil demokratischen Zusammenlebens ist. Demokratische Strukturen entstehen, wenn Kinder altersgerecht in Entscheidungen eingebunden werden, Meinungsvielfalt respektiert wird und Konflikte lösungsorientiert und fair verhandelt werden. Ein demokratisches Miteinander in Kita und Schule legt den Grundstein für eine lebendige und vielfältige Gesellschaft, in der Kinder von Anfang an erleben, dass sie Teilhabe gestalten und Verantwortung übernehmen können.

Die vier genannten Zukunftskompetenzen sind als übergreifend zu betrachten. Egal, mit welchen fachlichen Inhalten sich Kinder in Kita und Grundschule beschäftigen, sind sozial-emotionale Fähigkeiten, Selbstregulation, Selbstwirksamkeit sowie Gemeinschaftsfähigkeit wichtig und unterstützen sie in ihrem Bildungserfolg.

Zukunftsrelevante Bildungsbereiche

Kommunikative Fähigkeiten sind für Sophia essenziell, um Menschen zu mobilisieren, Ideen zu vermitteln und Veränderungen anzustoßen. Sie gewinnt Mitstreiter:innen für ihre Initiative, setzt Crowdfunding-Projekte um und findet Lösungen im Dialog. Zudem erlaubt ihr eine wertschätzende und empathische Kommunikation, Beziehungen in der Gemeinschaft zu stärken – sei es mit älteren Nachbar:innen, Gleichgesinnten oder Entscheidungsträger:innen. Ihre Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzubeziehen und Konflikte konstruktiv zu lösen, macht sie zu einer treibenden Kraft für den Wandel in ihrer Region.

Kommunizieren umfasst gesprochene und geschriebene Sprache sowie nonverbale Signale. Ziel der Kommunikation ist es, gegenseitiges Verständnis aufzubauen, konstruktive Beziehungen zu fördern und gemeinsame Vorhaben erfolgreich umzusetzen.

Warum ist dies ein zukunftsrelevanter Bildungsbereich?

Kommunizieren ist eine zentrale Zukunftskompetenz, die über den individuellen Bildungserfolg hinaus auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt, demokratische Teilhabe und berufliche Perspektiven von entscheidender Bedeutung ist. In einer zunehmend komplexen und digitalisierten Welt wird es immer wichtiger, Informationen nicht nur zu verstehen, sondern auch reflektiert weiterzugeben, differenzierte Meinungen auszutauschen und Missverständnisse zu vermeiden.

Was bedeutet das für Kita und Grundschule?

Sprachbildung ist mit allen Bildungsbereichen verbunden. Ein Umfeld, das vielfältigen Familiensprachen Rechnung trägt und alle Kinder zum Kommunizieren einlädt, ist förderlich. Kommunikation auf Augenhöhe, geprägt von Wertschätzung und Respekt, ermöglicht es Kindern, ihre Meinungen und Bedürfnisse mitzuteilen. Zukunftsorientierte Bildungseinrichtungen bieten individuelle Unterstützung, berücksichtigen die Interessen und Stärken der Kinder und integrieren Mehrsprachigkeit als Ressource.

Eine zukunftsorientierte Kita oder Schule fördert die Sprachentwicklung, insbesondere bei Kindern aus bildungsbenachteiligten Haushalten. Die Qualität sprachlicher Interaktionen mit Erzieher:innen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Gewaltfreie Kommunikation schafft ein förderliches Sprachklima. Diagnoseverfahren, elternbildende Maßnahmen und Ganztagsbetreuung können die Sprachentwicklung unterstützen. Gezielte Unterstützung von Peer-Interaktionen und dialogisches Lesen zeigen nachweisliche Effekte auf Sprachfähigkeiten.

Eine Kombination aus diagnostischer Begleitung, gezielter Interaktionsgestaltung und mehrsprachigkeitsfreundlichen Ansätzen leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sprachbildung. Entscheidend ist, dass Sprachbildung als durchgängiges Prinzip verstanden wird, das in den Bildungsalltag integriert ist und Kinder aktiv in ihren individuellen Sprachkompetenzen unterstützt.

Sophia setzt sich mit dem demografischen Wandel und den Klimawandel nicht nur kritisch auseinander, sondern sucht gezielt nach nachhaltigen Lösungen und Handlungsmöglichkeiten. Sie ist in der Lage, Informationen zu sammeln, kritisch zu bewerten und gezielt für die Stadtentwicklung zu nutzen.

Kritisches Denken umfasst die Analyse von Informationen, Methoden zum Erwerb und zur Bewertung von neuem Wissen sowie Strategien zur Lösung von Problemen. Es beinhaltet die Fähigkeit, die Qualität der verfügbaren Informationen einzuschätzen und darauf basierend zu handeln.

Warum ist dies ein zukunftsrelevanter Bildungsbereich?

Kritisches Denken hilft, Zusammenhänge zu erkennen, Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu verstehen und Entwicklungen vorausschauend einzuschätzen. Es ermöglicht nachhaltige Entscheidungen, frühzeitige Erkennung von Fehlentwicklungen und die Entwicklung innovativer Lösungen.

Was bedeutet das für Kita und Grundschule?

Kinder werden ermutigt, ihre Denkprozesse zu hinterfragen und Zusammenhänge kritisch zu reflektieren. Naturwissenschaftliche und gesellschaftliche Phänomene bieten Anlässe, analytisches Denken zu entwickeln. Mathematische Kompetenzen sind essenziell, um Informationen und Argumente zu bewerten. Bildungseinrichtungen unterstützen Kinder, digitale Inhalte reflektiert zu nutzen und potenzielle Risiken zu erkennen. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) fördert kritisches Denken durch alltagsnahe Themenfelder. Kritisches Denken ist ein fester Bestandteil des pädagogischen Alltags. Kitas und Grundschulen spielen eine entscheidende Rolle, indem sie Lernumgebungen schaffen, die Reflexion, Problemlösung und selbstständiges Denken unterstützen.

Sophia begegnet individuellen und gesellschaftlichen Herausforderungen, für deren Lösung ihr ihre Fähigkeit zum kreativen Denken hilft. Wie sie mit ihrer beruflichen Zukunft umgeht, wie sie ihrer Nachbarin hilft oder sich für ihren Ort einsetzt - die Verbindung von Wahrnehmung, Gestaltung und Reflexion ermöglicht es ihr, nicht nur ihre Umwelt bewusst zu erleben, sondern sie aktiv mitzugestalten.

Ästhetische Bildung leitet sich vom Begriff Aisthesis ab, der aus dem Altgriechischen stammt und „Wahrnehmung“ oder „Sinneswahrnehmung“ bedeutet. Sie umfasst ästhetische Themenfelder wie Bildende Kunst, Musik, Rhythmik, Tanz, Film, Literatur und Theater. Ästhetische Bildung ist eng mit kultureller und künstlerischer Bildung verbunden.

Warum ist dies ein zukunftsrelevanter Bildungsbereich?

Ästhetische Bildung bietet Orientierung, hilft dabei, den eigenen Platz in der Welt zu finden, und lässt die eigene Wirksamkeit spürbar werden. Sie unterstützt ein soziales Miteinander, Wertschätzung und Verbundenheit in einer zunehmend heterogenen Gesellschaft. Kunst und Musik eröffnen Möglichkeiten der Selbstreflexion und Sinnsuche. In Bildern, Geschichten, Liedern und Tänzen spiegeln sich kulturelle Bedeutungswelten wider, die essenziell für das Selbstverständnis und die Wahrnehmung von Menschen sind.

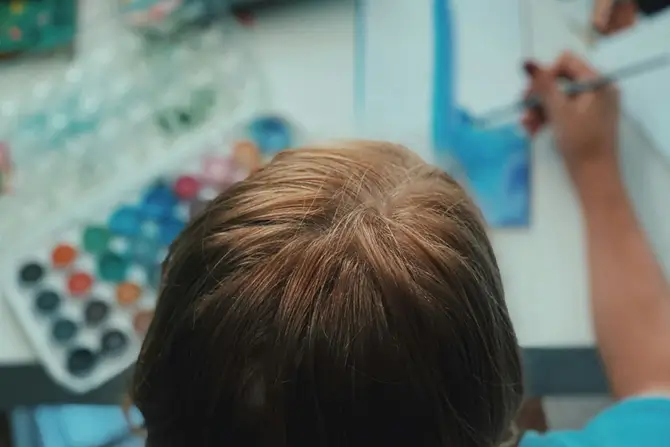

Was bedeutet das für Kita und Grundschule?

Durch kreative und sinnliche Erfahrungen entwickeln Kinder nicht nur ihre Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeiten, sondern auch soziale und kognitive Fähigkeiten. Kitas und Grundschulen schaffen vielfältige Sinneserfahrungen, indem sie Kinder Farben, Klänge, Formen, Bewegungen und Materialien erkunden lassen. In offenen Gestaltungsräumen experimentieren Kinder mit Malerei, Musik oder Theater und finden so ihren eigenen Ausdruck. Besuche besonderer Orte wie Museen oder Theatervorstellungen sind fester Bestandteil ästhetischer Bildung. Regelmäßiges Singen, Geschichtenerzählen sowie Bewegungs- und Naturerfahrungen bieten zusätzliche Möglichkeiten, ästhetische Erlebnisse in den Alltag zu integrieren. Diese Prozesse fördern Kreativität, Selbstreflexion, soziale Interaktion und Identitätsbildung.

Ästhetische Bildung ermöglicht Kindern, ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erfassen und aktiv mitzugestalten. Sie unterstützt eine Kultur der Partizipation, eröffnet interdisziplinäre Zugänge zu anderen Bildungsbereichen und stärkt soziale sowie kulturelle Teilhabe. Damit leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Gestaltung einer lebendigen, vielfältigen Bildungslandschaft.

Die Frage der eigenen beruflichen Existenz, Hitzewellen durch den fortschreitenden Klimawandel und weite Entfernungen durch unzureichende Infrastruktur: Dies erfordert von Sophia Resilienz, um sich den Herausforderungen zu stellen sowie physische Gesundheit, um auch körperlichen Belastungen Stand zu halten.

Gesundheit bezeichnet den „Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein die bloße Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen“ (WHO 1946). In der UN-Kinderrechtskonvention ist „das erreichte Höchstmaß an Gesundheit“ (Art. 24) ein Recht, das allen jungen Menschen zusteht. Physische und psychische Gesundheit sind grundlegende Voraussetzungen für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe. Diese beiden Aspekte der Gesundheit sind eng miteinander verwoben: Verbesserungen und Verschlechterungen des psychischen Befindens haben auch Einfluss auf die physische Gesundheit und umgekehrt. Gesundheit umfasst die Abwesenheit körperlicher Beschwerden wie Kopfschmerzen, Glieder-, Schulter-, Rücken- oder Nackenbeschwerden, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Magen-Darm-Beschwerden. Außerdem sind der subjektiv eingeschätzte Gesundheitszustand und das Wohlbefinden relevant. Psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann. Beispiele für psychische Gesundheit sind Resilienz, das Erkennen eigener Stärken und Schwächen sowie eine verlässliche Bindung zu Bezugspersonen und deren Rückhalt.

Warum ist dies ein zukunftsrelevanter Bildungsbereich?

Zukünftige gesellschaftliche und politische Entwicklungen erfordern, dass Kinder flexibel in ihrer beruflichen Laufbahn sind und mit geopolitischen Spannungen, Digitalisierung und Veränderungen im persönlichen Lebensumfeld umgehen können. Physische und psychische Gesundheit sind Grundpfeiler zur Sicherstellung der eigenen Lebensqualität und ein grundlegendes Recht für alle Kinder. Ein guter Umgang mit Stress, eine ausgeprägte Resilienz und eine erfolgreiche Emotionsregulation werden wichtige Fähigkeiten zur Bewältigung der Veränderungen sein.

Was bedeutet das für Kita und Grundschule?

Damit die Kinder von heute erfolgreich und konstruktiv mit den Herausforderungen von morgen umgehen können, ist die Entwicklung ihrer physischen und psychischen Gesundheit unabdingbar. Kitas und Grundschulen als zentrale Bildungsorte dieser zukunftsrelevanten Fähigkeiten nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Sie fördern die motorische Entwicklung, einen gesunden Lebensstil und die psychische Widerstandsfähigkeit der Kinder. In Zukunftseinrichtungen wird die physische Gesundheit der Kinder durch die Integration von Bewegung in den Alltag gefördert. Bewegungsreiche Aktivitäten wie Sportspiele, Tanz oder Hindernisparcours erweitern die motorischen Fähigkeiten und tragen zum körperlichen Wohlbefinden und zur sozialen Eingebundenheit bei. Bewegungsfreundliche Umgebungen mit Klettergerüsten, freien Flächen oder Balanciermöglichkeiten laden auch außerhalb angeleiteter Aktivitäten zur Bewegung ein. Gesundes Essen in der Mensa und in der Pause unterstützt Kinder dabei, einen bewussten Lebensstil zu entwickeln.

Für die psychische Gesundheit sind stabile Beziehungen und emotionale Sicherheit essenziell. Außerdem brauchen Kinder Fachkräfte, die einfühlsam auf ihre Bedürfnisse eingehen, ihre emotionale Kompetenz stärken und sie dazu befähigen, Konflikte eigenständig und konstruktiv zu lösen. Regelmäßige Entspannungsangebote wie Meditation, Traumreisen oder Yoga fördern langfristig Resilienz und emotionales Wohlbefinden. Soziales Lernen durch Gruppenprojekte stärkt Teamfähigkeit und Empathie. Kreative Ausdrucksformen wie (digitales) Malen, Theater oder Musik helfen Kindern, Emotionen zu verstehen, ihre Vorstellungskraft zu entwickeln und sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen.

Unsere Expert:innen

An dieser Vision haben zahlreiche Menschen mitgewirkt. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei…

Mitglieder unseres wissenschaftlichen Beirats:

Prof. Dr. Yvonne Anders · Dr. Janina Eberhart · Prof. Dr. Andreas Hartinger · Prof. Dr. Marcus Hasselhorn · Dr. Bernhard Kalicki · Prof. Dr. Olaf Köller · Prof. Dr. Philipp Lergetporer · Prof. Dr. Sabina Pauen · Prof. Dr. Mandy Singer-Brodowski · Prof. Dr. Anne Sliwka · Prof. Dr. Katharina Spieß · Dr. Ekkehard Thümler · Prof. Dr. Ulrich Trautwein

Mitglieder unseres Kuratoriums:

Bettina Bundszus-Cecere · Stephan Dorgerloh · Daniel Hager-Mann · Indra Hadeler · Norman Heise · Klaus Hebborn · Dr. Josefine Koebe · Dr. David Klett · Franziska Klewin · Franziska Krumwiede-Steiner · Deborah Levi · Anne Rolvering · Andreas Schleicher · Doreen Siebernik · Stefan Spieker · Anette Stein · Dr. Asif Stöckel-Karim

Weitere Expert:innen, die uns mit ihrer Expertise unterstützt haben:

Dr. Anabel Bach · Prof. Dr. Sabine Andresen · Prof. Dr. Benedikt Berger · Dr. Fabienne Becker-Stoll · Prof. Dr. Georg Breidenstein · Dr. Cara Ebert · Dr. Wiebke Evers · Prof. em. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis · Dr. Vivian Frick · Dr. Angelika Gellrich · Dr. Till Gnann · Dr. Christin Hoffmann · Prof. Dr. Galina Kolev-Schaefer · Prof. Dr. Bernhard Köppen · Jöran Muuß-Merholz · Prof. Dr. Eckard Minx · Prof. Dr. Hans Anand Pant · Dr. Matthias Peissner · Prof. em. Dr. Manfred Prenzel · Prof. em. Dr. Jörg Ramseger · Dr. Mathias Siedhoff · Prof. Dr. Felicitas Thiel · Prof. Dr. Susanne Viernickel · Laura Walk · Prof. Ulrich Weinberg · Dr. Dagmar Wolf

Institutionen:

Forum Frühkindliche Bildung Baden-Württemberg · Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg